Wiederholung zur Grammatik und Rechtschreibung

Übung zum Textverständnis

Lies dir den nachfolgenden Text zunächst gut durch. Beantworte anschließend die folgenden Fragen, indem du die richtige Lösung ankreuzt.

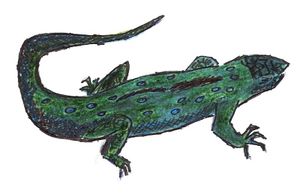

- Der Feuersalamander (Salamandra salamandra)

Der Feuersalamander wird auch "Regenmännchen" genannt, weil er sein Versteck nach starken Sommer-Regen häufig verlässt. Er glänzt schwarz und trägt ein auffälliges Muster aus gelben oder orangefarbenen Flecken oder Streifen. Das auffällige Aussehen des Feuersalamanders signalisiert seinen Feinden: Ich bin giftig! Am Rücken und hinter den Ohren des Feuersalamanders sitzen nämlich Giftdrüsen, die Salamandrin verspritzen können. Mit Hilfe dieses Gifts kann der Feuersalamander Feinde wie Fuchs, Hund oder Katze in die Flucht schlagen. Der Feuersalamander hat einen breiten Kopf, einen plumpen Körper und einen recht kurzen Schwanz. Er kann 20 Zentimeter lang werden.

Feuersalamander kommen in weiten Teilen Mittel- und Südeuropas vor. Aber sie leben auch in Algerien und anderen Ländern Nordafrikas, in Israel, in Kleinasien und im Iran. Feuersalamander leben auf dem Land, und zwar auf dem Boden von Laub- und Mischwäldern. Dort suchen sie sich feuchte, kühle Plätze. Am Tag verstecken sich die nachtaktiven Tiere unter liegenden Baumstämmen, in Erdhöhlen, unter Steinen oder in der Laubschicht auf dem Boden.

Nur zur Fortpflanzung brauchen Feuersalamander Gewässer wie langsam fließende Bäche oder Weiher mit kühlem, sauberem, sauerstoffreichem Wasser. Dort gebären die Weibchen die Larven, die in den Eiern im Mutterleib herangewachsen sind und sich dann im Wasser weiterentwickeln.

Durch die deutschen Wälder krabbeln zwei verschiedene Unterarten des Feuersalamanders: "Salamandra salamandra salamandra" hat Flecken auf dem Rücken und wird deshalb auch "gefleckter Feuersalamander" genannt. Im Gegensatz dazu ist "Salamandra salamandra terrestris" auf dem Rücken gestreift und wird deshalb als "gebänderter Feuersalamander" bezeichnet. Daneben sind im gesamten Verbreitungsgebiet des Feuersalamanders mehr als zehn weitere Unterarten bekannt.

Feuersalamander können ziemlich alt werden. Meistens erreichen sie ein Alter von 15 bis 25 Jahren. Es hat aber auch schon Feuersalamander gegeben, die über 40 Jahre alt geworden sind.

Wiederholung zur s-Schreibung

Wiederhole im Deutschbuch zunächst die Regeln zur s-Schreibung und zu das/dass. Bearbeite anschließend die folgenden Aufgaben.

- Aufgabe 1 Zuordnungsübung

s-Laute

Ordne die einzelnen Wörter aus dem Wortspeicher den richtigen s-Lauten zu:

| s | wa ... | le...en | da ... | Be...en | gewe...en |

| ss | e..en | fa ... en | la...en | Ma...en | Ga...en |

| ß | gro ... | Fu...ball | gie...en | Flo... | Ma... |

- Aufgabe 2 Lückentext

- Aufgabe 3 das oder dass?

Bearbeite die folgende Hotpotatoes-Übung zur Schreibung von das und dass.

- Aufgabe 4 Diktat

Lass dir den folgenden Text von jemandem diktieren. Verbessere anschließend deinen Text anhand der Vorlage. Wörter, die du falsch geschrieben hast, solltest du noch einmal wiederholen, indem du sie nochmals aufnotierst.

- Wasser

Wasser ist vielfältig und überall. Es regnet aus Wolken und fließt durch Bäche und Flüsse ins Meer. Es verdunstet aus Pflanzen und fällt als Schnee aus den Wolken, der auf der Erde schmilzt und in der Erde versickert. Heute kommt das Wasser aus dem Wasserhahn. Früher war das anders. Früher haben sich Menschen dort niedergelassen, wo es trinkbares Wasser gab. Als Quellen dienten saubere Flüsse, Quellen und Seen oder man grub Brunnen, aus denen man Trinkwasser abschöpfen konnte. Täglich verbrauchen wir in unserem Haushalt zwölf Wassereimer pro Kopf. Kaum hat man die Spültaste gedrückt, oder den Stöpsel in der Badewanne gezogen, läuft das verschmutzte Wasser durch die Toilette oder den Abfluss weg. Das verschmutzte Wasser fließt in Rohren bis in den Keller des Hauses und von dort in den Abwasserkanal unter der Straße. In Klärwerken, großen Waschanlagen für das schmutzige Wasser, wird das Abwasser gereinigt.

Wiederholung zu den Wortarten

Setze die Begriffe aus dem Wortspeicher in die entsprechenden Lücken ein.

Im Deutschunterricht wird man schon beinahe zum völligen Latein-Experten, wenn man sich mit den Wortarten beschäftigt. Wörter wie Strumpfhose, Jacke und Bratpfanne nennt man nämlich Substantive. Diese Wörter können sich verändern. Genus (Geschlecht), Numerus (Zahl) und Kasus (Fall)heißen die Größen, die dafür verantwortlich sind. Die vier verschiedenen Fälle heißen:

- Nominativ, man fragt nach ihm mit der Frage Wer oder Was?

- Genitiv, man fragt nach ihm mit der Frage Wessen?

- Dativ, man fragt nach ihm mit der Frage Wem?

- Akkusativ, man fragt nach ihm mit der Frage Wen oder Was?

Das grammatische Geschlecht erkennt man immer am Artikel der Substantive. Für die Einteilung gibt es drei Möglichkeiten: maskulin (männlich), feminin (weiblich) und neutrum (sachlich).

Neben dieser Wortart gibt es auch noch die Wörter, die früher Wie-Wörter hießen, die Adjektive. Diese kann man auch steigern. Hier ein Beispiel: groß - größer - am größten.

Diese Stufen nennt man der Reihe nach Positiv, Komparativ und Superlativ. Die Tun-Wörter haben jetzt auch einen neuen Namen. Sie heißen jetzt nämlich Verben. Ein Verb kann auch in verschiedene Zeiten gesetzt werden, diese heißen Tempora.

Die Form, die angibt, was gerade geschieht, nennt man Präsens, während das, was noch geschehen wird, im Futur wiedergegeben wird. Die erste Vergangenheit kann man durch Imperfekt/Präteritum und Perfekt wiedergeben, die zweite Vergangenheit durch das Plusquamperfekt. Wenn man hingegen jemandem einen Rat geben möchte oder etwas befiehlt, muss man den Imperativ benutzen.