Q12 Biologie 2b2 2018-2020: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 96: | Zeile 96: | ||

<div style="margin:0; margin-right:8px; border:0px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#DFF; align:left;"> | <div style="margin:0; margin-right:8px; border:0px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#DFF; align:left;"> | ||

| − | Fast man alle bisher betrachteten Grafik zusammen | + | Fast man alle bisher betrachteten Grafik zusammen. Wie könnte man dann eine einfache Faustregel für das Leben in der Gruppe formulieren. |

</div> | </div> | ||

<br> | <br> | ||

| Zeile 118: | Zeile 118: | ||

Das Leben in der Gruppe hat also Vor- und Nachteile. | Das Leben in der Gruppe hat also Vor- und Nachteile. | ||

* Zeichnet eine Grafik in der auf der y-Achse die Kosten (ein Nachteil) dargestellt sind und zwar in Form von Nahrungskonkurrenz. Das Ganze in Abhängigkeit von der Gruppengröße. Stellt folgende Überlegung an: Betrachtet ein Tier, das Früchte von Bäumen frisst. Wie schwierig ist für eine kleine Gruppe (wie groß ist ihr Nachteil) sich mit Nahrung zu versorgen? Wie schwierig ist es für große Gruppen? | * Zeichnet eine Grafik in der auf der y-Achse die Kosten (ein Nachteil) dargestellt sind und zwar in Form von Nahrungskonkurrenz. Das Ganze in Abhängigkeit von der Gruppengröße. Stellt folgende Überlegung an: Betrachtet ein Tier, das Früchte von Bäumen frisst. Wie schwierig ist für eine kleine Gruppe (wie groß ist ihr Nachteil) sich mit Nahrung zu versorgen? Wie schwierig ist es für große Gruppen? | ||

| − | * Zeichnet dann in die selbe Grafik eine zweite Kurve ein. Die soll zu einer zweiten y-Achse gehören, die ihr am rechten Rand der Grafik einfügt (das sieht man nicht so oft, ist dennoch üblich). Die zweite y-Achse soll den Nutzen (auch "benefit" oder Vorteil) darstellen und zwar gemessen an dem Druck der von Räubern auf eine Gruppe ausgeübt. Mit Druck ist hier gemeint: Wie schlimm ist es für die Gruppe, wenn ein Räuber in der Nähe ist? Wie schlimm ist es für die Gruppe, wenn ein Mitglied vom Räuber gefressen wird?Stellt folgende Überlegungen an: Betrachtet ein Tier, dass kaum Verteidigungsstrategien (außer vielleicht "Wegrennen") besitzt. Wie hoch ist der Druck von Räubern auf eine kleine Gruppe, wie hoch auf eine große? | + | * Zeichnet dann in die selbe Grafik eine zweite Kurve ein. Die soll zu einer zweiten y-Achse gehören, die ihr am rechten Rand der Grafik einfügt (das sieht man nicht so oft, ist dennoch üblich). Die zweite y-Achse soll den Nutzen (auch "benefit" oder Vorteil) darstellen und zwar gemessen an dem Druck der von Räubern auf eine Gruppe ausgeübt. Mit Druck ist hier gemeint: Wie schlimm ist es für die Gruppe, wenn ein Räuber in der Nähe ist? Wie schlimm ist es für die Gruppe, wenn ein Mitglied vom Räuber gefressen wird? Stellt folgende Überlegungen an: Betrachtet ein Tier, dass kaum Verteidigungsstrategien (außer vielleicht "Wegrennen") besitzt. Wie hoch ist der Druck von Räubern auf eine kleine Gruppe, wie hoch auf eine große? |

</div> | </div> | ||

<br> | <br> | ||

| Zeile 130: | Zeile 130: | ||

<div style="margin:0; margin-right:8px; border:0px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#DFF; align:left;"> | <div style="margin:0; margin-right:8px; border:0px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#DFF; align:left;"> | ||

| − | * Zeichnet in die selbe Grafik eine weitere Kurve ein, die zur zweiten y-Achse ( | + | * Zeichnet in die selbe Grafik eine weitere Kurve ein, die zur zweiten y-Achse (Räuberdruck) gehören soll! Diesmal soll die Anzahl der Räuber in dem Gebiet, in dem die untersuchten Tiere leben sehr viel kleiner sein. |

* Überlegt, wie man aus dieser Grafik ablesen kann, welche Gruppengröße für die betrachteten Tiere ideal wäre! | * Überlegt, wie man aus dieser Grafik ablesen kann, welche Gruppengröße für die betrachteten Tiere ideal wäre! | ||

* Unterscheidet sich die Gruppengröße in Abhängigkeit von der Anzahl an Raubtieren im Gebiet? | * Unterscheidet sich die Gruppengröße in Abhängigkeit von der Anzahl an Raubtieren im Gebiet? | ||

| Zeile 139: | Zeile 139: | ||

{{versteckt| | {{versteckt| | ||

[[Datei:Gruppe_Opt_ML2.jpg|600px]]<br> | [[Datei:Gruppe_Opt_ML2.jpg|600px]]<br> | ||

| − | Die optimale Gruppengröße liegt dort, wo sich die Kurven von Nutzen und Kosten schneiden. Kleinere Gruppen hätten einen kleineren Nutzen, größere Gruppen höhere Kosten. Dieses Prinzip, dass es eine mittlere Gruppengröße gibt, bei der der Nutzen relativ hoch und die Kosten relativ niedrig sind, nennt man '''Optimalitäts-Modell.''' | + | Die optimale Gruppengröße liegt dort, wo sich die Kurven von Nutzen und Kosten schneiden. Kleinere Gruppen hätten einen kleineren Nutzen, größere Gruppen höhere Kosten. Dieses Prinzip, dass es eine mittlere Gruppengröße gibt, bei der der Nutzen relativ hoch und die Kosten relativ niedrig sind, nennt man '''Optimalitäts-Modell.'''<br> |

| + | Wenn sich wenige Räuber im Gebiet aufhalten, ist auch der Druck nicht so groß. Auch wenn es sich bei der Grafik nur um theoretische Überlegungen handelt, findet man dazu passende Phänomene in der Natur: In Gebieten mit mehr Räubern sind die Gruppen von Beutetieren tatsächlich im Durchschnitt größer als in Gebieten mit wenigen Räubern. | ||

}} | }} | ||

</div> | </div> | ||

| Zeile 156: | Zeile 157: | ||

{{versteckt| | {{versteckt| | ||

[[Datei:Revier_Opt_ML1.jpg|300px]]<br> | [[Datei:Revier_Opt_ML1.jpg|300px]]<br> | ||

| − | * Die Kosten nehmen (im Idealfall) linear zu. Die Kosten eines Reviers bestehen hauptsächlich darin, die Grenzen zu verteidigen, also z.B. Zeit darauf zu | + | * Die Kosten nehmen (im Idealfall) linear zu. Die Kosten eines Reviers bestehen hauptsächlich darin, die Grenzen zu verteidigen, also z.B. Zeit darauf zu verwenden, an den Grenzen entlang zu patrouillieren. Nimmt man z.B. ein kreisrundes Revier an, nehmen die Grenzen (der Umfang) linear mit dem Faktor 2*pi*r zu. |

| − | * Der Nutzen nimmt zunächst mit steigender Fläche zu, weil mehr angebaut werden kann etc. Allerdings wird der Anstieg bei sehr großen Flächen immer weniger relevant. Stellt euch vor, der Gruppe gehört die halbe Welt. Nahrung ist im Überfluss vorhanden. Versteck- und Schlafmöglichkeiten gibt es unzählige. Wenn man der Gruppe nun die ganze Welt zur Verfügung stellen würde, hätte das quasi keinen Mehrwert | + | * Der Nutzen nimmt zunächst mit steigender Fläche zu, weil mehr angebaut werden kann etc. Allerdings wird der Anstieg bei sehr großen Flächen immer weniger relevant. Stellt euch vor, der Gruppe gehört die halbe Welt. Nahrung ist im Überfluss vorhanden. Versteck- und Schlafmöglichkeiten gibt es unzählige. Wenn man der Gruppe nun die ganze Welt zur Verfügung stellen würde, hätte das quasi keinen Mehrwert. |

}} | }} | ||

</div> | </div> | ||

Version vom 19. März 2020, 22:46 Uhr

Zu den Hefteinträgen der Q11 geht es hier: Q11_Biologie_1b2_2017-2019

Aktuelles

E-Mail-Kommunikation:

|

|

Arbeitsaufträge für Fr., 20.03.

Zu bearbeiten: Am besten heute. Spätestens jedoch bis Dienstag, denn dann wird eine neue Einheit hochgeladen.

Zur Bearbeitung benötig ihr das Schulbuch, einen Zettel und einen Stift. Und Ruhe!

Die Bearbeitungszeit sollte 90 Minuten nicht überschreiten. (Das kann ich allerdings nicht gut einschätzen, wenn ich nicht dabei bin. Solltet ihr deutlich länger brauchen, gebt mir bitte Bescheid!)

Die optionalen Inhalte sind nicht in die Bearbeitungszeit mit eingerechnet.

Leben in der Gruppe

Viele Tiere leben solitär (alleine) und kommen nur zur Paarung mit einem Partner zusammen. Andere dagegen bilden Gruppen. In der letzten Einheit ging es u. a. um die verschiedenen Formen des Zusammenhalts in solchen Gruppen. Manchmal ist der eher locker, manchmal aber auch sehr eng. In dieser Einheit geht es um eher theoretische Modelle zur Gruppengröße.

- Lest die Seiten 116 - 119!

- Interpretiert die Grafiken im Buch S. 116 (linke Randspalte, drei Grafiken)! Am besten schriftlich oder laut mündlich. Bitte nicht vorher auf "Anzeigen" klicken.

Beschreibung der Grafik: Die Grafiken zeigen sowohl die Häufigkeiten von Störungen und die Häufigkeiten von Angriffen durch Räuber als auch die Menge gefressener Jungtiere bei Zwergmangusten, einmal in Gruppen mit weniger als 5 Tieren und einmal in Gruppen mit mehr als 5 Tieren.

Beschreibung des Verlaufs:Störungen treten in beiden Gruppengrößen gleich häufig auf, Angriffe erfolgen auf Gruppen mit mehr als 5 Tieren deutlich seltener. In großen Gruppen werden keine Jungtiere von Räubern gefressen.

Erklärung des Zusammenhangs: Im Wesentlichen kann man hier den Text im Schulbuch zusammenfassen. In großen Gruppen gibt es mehr "Wächter", die die anderen in der Gruppe vor einem Angreifer warnen können. Damit sind Räuber quasi nicht mehr erfolgreich.

- Interpretiert die Abbildung 2 im Buch auf der S. 118 (Haussperling)! Am besten schriftlich oder laut mündlich. Bitte nicht vorher auf "Anzeigen" klicken.

Beschreibung der Grafik: Die Grafik zeigt die Rate des schnellen Umblickens in Abhängigkeit von der Schwarmgröße bei Haussperlingen.

Beschreibung des Verlaufs: Je größer der Schwarm, desto seltener blicken die Vögel um (Das klickt irgendwie etwas schräg...). Die Abnahme ist nicht linear, sondern logarithmisch. Bei sehr kleinen Gruppen führt die Vergrößerung der Gruppe zu einem starken Abfall der fürs Umblicken investierten Zeit, bei sehr großen Gruppen kaum noch. Oder anders herum: Wenn die Gruppen sehr klein werden, steigt die Zeit fürs Umblicken sehr rasch an.

Erklärung des Zusammenhangs: Umblicken sorgt für die Sicherheit der ganzen Gruppe. Damit die Sicherheit permanent gewährleistet ist, muss auch ständig ein Tier umblicken. Je mehr Tiere in der Gruppe vorhanden sind, umso stärker verteilt sich diese Aufgabe und die Tiere können anderen Verhaltensweisen nachgehen.

- Interpretiert die Abbildung 1 im Buch auf der S. 119 (Schwalbenneester)! Am besten schriftlich oder laut mündlich. Bitte nicht vorher auf "Anzeigen" klicken.

Beschreibung der Grafik: Die Grafik zeigt die relative Häufigkeit von Wanzen in Schwalbennestern in Abhängigkeit von der Größe der Brutkolonie.

Beschreibung des Verlaufs: Je größer die Kolonie, desto mehr Wanzen befinden sich in den Schwalbennestern.

Erklärung des Zusammenhangs: Im Text nicht sehr tiefgründig erklärt. Vermutlich könnte man hier ähnlich argumentieren wie bei Pflanzenschädlingen in einer Monokultur. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit bei großen Kolonien einfach größer, dass heimkehrende Schwalben eine Wanze in die Kolonie einbringen (einfach weil die Kolonie von mehr Tieren angeflogen wird). Und wenn die Wanzen erst einmal da sind, bietet eine große Kolonie selbstverständlich hervorragende Vermehrungs-Bedingungen.

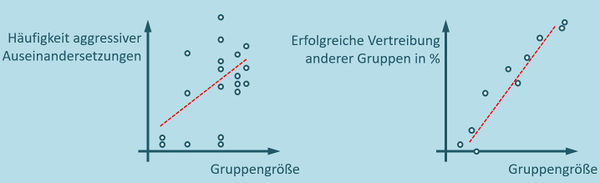

- Beschreiben Sie die folgenden Abbildungen mit Daten zu einer in Gruppen lebenden Affen-Art (Keine Begründung für den Verlauf nötig)

Beschreibung der Grafiken: Die Grafiken zeigen sowohl die Häufigkeit aggressiver Auseinandersetzungen als auch die erfolgreichen Vertreibungen anderern Gruppen bei einer Affenart in Abhängigkeit von der Gruppengröße.

Beschreibung des Verlaufs: Je größer die Gruppe, desto häufiger erfolgen aggressive Auseinandersetzungen, desto häufiger werden aber auch andere Gruppen erfolgreich vertrieben.

Fast man alle bisher betrachteten Grafik zusammen. Wie könnte man dann eine einfache Faustregel für das Leben in der Gruppe formulieren.

Das Leben in der Gruppe hat sowohl Vor- als auch Nachteile.

Optional (= freiwillig)

- Schaut ein Video (0:59) über Zwergmangusten: Hier klicken

Das Optimalitäts-Prinzip

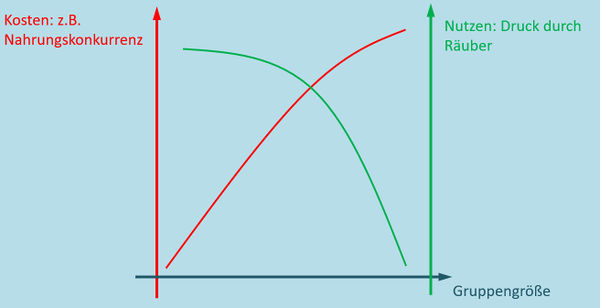

Das Leben in der Gruppe hat also Vor- und Nachteile.

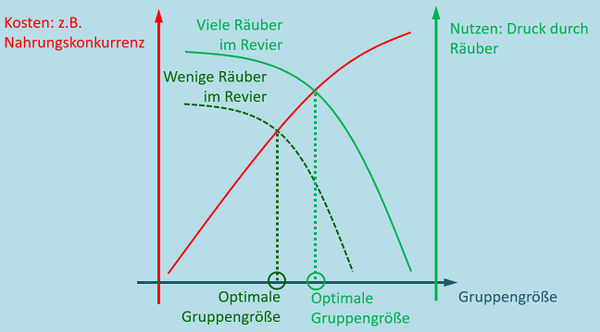

- Zeichnet eine Grafik in der auf der y-Achse die Kosten (ein Nachteil) dargestellt sind und zwar in Form von Nahrungskonkurrenz. Das Ganze in Abhängigkeit von der Gruppengröße. Stellt folgende Überlegung an: Betrachtet ein Tier, das Früchte von Bäumen frisst. Wie schwierig ist für eine kleine Gruppe (wie groß ist ihr Nachteil) sich mit Nahrung zu versorgen? Wie schwierig ist es für große Gruppen?

- Zeichnet dann in die selbe Grafik eine zweite Kurve ein. Die soll zu einer zweiten y-Achse gehören, die ihr am rechten Rand der Grafik einfügt (das sieht man nicht so oft, ist dennoch üblich). Die zweite y-Achse soll den Nutzen (auch "benefit" oder Vorteil) darstellen und zwar gemessen an dem Druck der von Räubern auf eine Gruppe ausgeübt. Mit Druck ist hier gemeint: Wie schlimm ist es für die Gruppe, wenn ein Räuber in der Nähe ist? Wie schlimm ist es für die Gruppe, wenn ein Mitglied vom Räuber gefressen wird? Stellt folgende Überlegungen an: Betrachtet ein Tier, dass kaum Verteidigungsstrategien (außer vielleicht "Wegrennen") besitzt. Wie hoch ist der Druck von Räubern auf eine kleine Gruppe, wie hoch auf eine große?

- Zeichnet in die selbe Grafik eine weitere Kurve ein, die zur zweiten y-Achse (Räuberdruck) gehören soll! Diesmal soll die Anzahl der Räuber in dem Gebiet, in dem die untersuchten Tiere leben sehr viel kleiner sein.

- Überlegt, wie man aus dieser Grafik ablesen kann, welche Gruppengröße für die betrachteten Tiere ideal wäre!

- Unterscheidet sich die Gruppengröße in Abhängigkeit von der Anzahl an Raubtieren im Gebiet?

Die optimale Gruppengröße liegt dort, wo sich die Kurven von Nutzen und Kosten schneiden. Kleinere Gruppen hätten einen kleineren Nutzen, größere Gruppen höhere Kosten. Dieses Prinzip, dass es eine mittlere Gruppengröße gibt, bei der der Nutzen relativ hoch und die Kosten relativ niedrig sind, nennt man Optimalitäts-Modell.

Wenn sich wenige Räuber im Gebiet aufhalten, ist auch der Druck nicht so groß. Auch wenn es sich bei der Grafik nur um theoretische Überlegungen handelt, findet man dazu passende Phänomene in der Natur: In Gebieten mit mehr Räubern sind die Gruppen von Beutetieren tatsächlich im Durchschnitt größer als in Gebieten mit wenigen Räubern.

Das Optimalitäts-Prinzip kann auch auf andere ethologische Sachverhalten angewendete werden. Zum Beispiel auf die Reviergröße. Zum Thema "Revier" möchte ich nicht viel sagen. Optional (freiwillig) könnt ihr die S. 132 lesen. Für diese Einheit genügt es, wenn ihr wisst, dass "ein Revier" ein Gebiet ist, das von einem Tier oder einer Gruppe gegen Eindringlinge verteidigt wird.

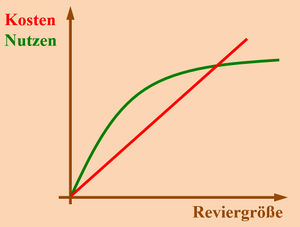

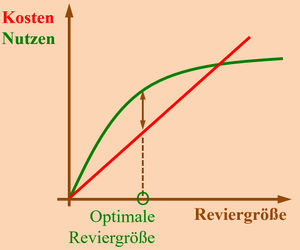

- Zeichnet eine Grafik die auf der y-Achse sowohl die Kosten, als auch die Nutzen eines Reviers in Abhängigkeit von seiner Größe zeigt! Stellt euch dazu folgende Fragen:

- Betrachtet ein hypothetisches Lebewesen, dass Pflanzen als Nahrung anbaut, aber auch Tiere frisst. Das Tier soll mit seinem Partner und zwei Kindern ein Revier besetzen und gegen Eindringlinge verteidigen. Wie ändert sich der Nutzen, wenn das Gebiet, das die Gruppe besetzen kann, vergrößert wird?

- Wenn das Revier sehr groß ist und die Gruppe völlig ausreichend ernährt, wie ändert sich der Nutzen, wenn es noch größer wird?

- Wie ändern sich die Kosten, wenn das Gebiet immer größer wird?

- Die Kosten nehmen (im Idealfall) linear zu. Die Kosten eines Reviers bestehen hauptsächlich darin, die Grenzen zu verteidigen, also z.B. Zeit darauf zu verwenden, an den Grenzen entlang zu patrouillieren. Nimmt man z.B. ein kreisrundes Revier an, nehmen die Grenzen (der Umfang) linear mit dem Faktor 2*pi*r zu.

- Der Nutzen nimmt zunächst mit steigender Fläche zu, weil mehr angebaut werden kann etc. Allerdings wird der Anstieg bei sehr großen Flächen immer weniger relevant. Stellt euch vor, der Gruppe gehört die halbe Welt. Nahrung ist im Überfluss vorhanden. Versteck- und Schlafmöglichkeiten gibt es unzählige. Wenn man der Gruppe nun die ganze Welt zur Verfügung stellen würde, hätte das quasi keinen Mehrwert.

- Wo findet man in der gezeichneten Grafik die optimale Reviergröße?

Ende der ersten Stunde. Kurze Pause :) - Die zweite Hälfte wird kürzer.

Uneigennütziges Verhalten: Altruismus?

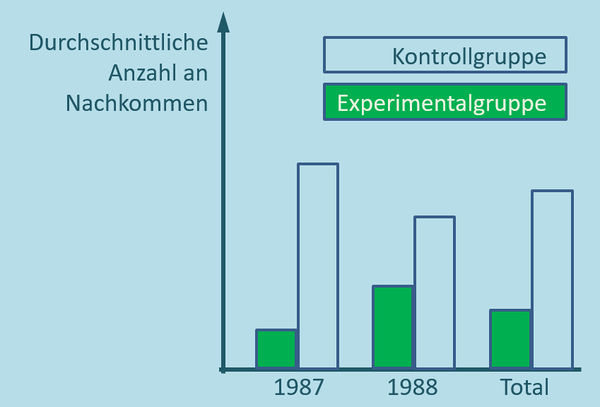

Normalerweise sollten sich bei Tieren Verhaltensweisen evolutionär durchsetzen, die für sie einen Vorteil bedeuten. Manche Tiere tun jedoch Dinge, die auf den ersten Blick für sie nur einen Nachteil bedeuten. Zum Beispiel gibt es bei den Florida-Buschhähern (Bild) das Phänomen des "Helfens". In der Regel gibt es deutlich mehr Männchen als Weibchen und während der Brutsaison finden einige Männchen keinen Partner. Etliche von diesen Männchen engagieren sich jedoch als "Helfer" und schaffen für die Jungtiere eines anderen Paares Nahrung herbei. Die folgende Grafik zeigt Ergebnisse einer Studie zu dieser Thematik. In der Studie wurde brütenden Paaren ihr Helfer weggenommen (Wie auch immer das gemacht wurde...omg!), das ist die Experimentalgruppe. Verglichen wurde die durchschnittliche Anzahl an Nachkommen dieser Gruppe mit dem Durchschnitt an Nachkommen von Gruppen, die ihre Helfer behalten haben (Kontrollgruppe).

- Interpretieren Sie die Grafik!

Die Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl an Nachkommen bei zwei Gruppen von Florida-Buschhähern in den Jahren 1987 und 1988 (und insgesamt). Verglichen wird die Gruppe der Vögel, die ihren Helfer verloren haben mit der Gruppe, die ihren Helfer behalten haben. Die Anzahl der Nachkommen ist in der Gruppe mit Helfer deutlich höher. Der Helfer hat für das brütende Paar also tatsächlich einen großen Vorteil. (Aber für sich selbst?)

Lest die S. 120 und fasst zusammen, wie erklärt wird, dass die Verhaltensweise "Helfen" sich evolutionär durchsetzt, obwohl sie doch scheinbar zunächst nur Kosten für das helfende Tier verursacht!

Kurz zusammengefasst spielt hier der Begriff "indirekte Fitness" die entscheidende Rolle. Vereinfacht ausgedrückt: Die Helfer sind oft mit dem brütenden Paar verwandt. Das bedeutet sie haben statistisch gesehen einen gewissen Teil der Gene gemeinsam. Der Helfer sorgt mit seinem "Helfen" also dafür, dass ein Teil seiner Gene (also auch die, die das "Helfen" verursachen) in die nächste Generation gelangt auch ohne, dass er sich selbst fortpflanzt.

Außerdem werden Helfer im nächsten Jahr von Weibchen bevorzugt, was den Fortpflanzungserfolg der Helfer stark erhöht.

Das bedeutet, dass "Helfen" mehr Sinn macht, bei Personen mit denen man näher verwandt ist.

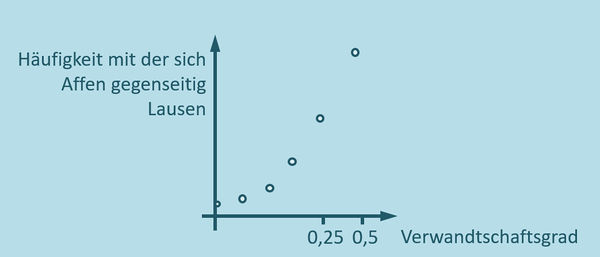

- Interpretiert (diesmal ausführlich) dazu die folgende Grafik, die Daten von Affen enthält!

Beschreibung der Grafiken: Die Grafik zeigt die Häufigkeit gegenseitigen Lausens in Abhängigkeit vom Verwandtschaftsgrad.

Beschreibung des Verlaufs: Je höher der Verwandtschaftsgrad, desto häufiger wird gelaust.

Erklärung des Zusammenhangs: Man kann hier mit indirekter Fitness argumentieren: Derjenige der laust, hat zunächst Kosten (er muss Zeit aufwenden, die er nicht für Nahrungssuche, Partnersuche etc. verwenden kann). Der gelauste Affe hat Vorteile (Parasiten werden entfernt). Sind die sich lausenden Tiere jedoch verwandt, trägt die Verhaltensweise dazu bei, dass die Gene des lausenden Tiers, die sich aufgrund der Verwandtschaft teilweise auch im gelausten Tier befinden, größere Chancen haben, in die nächste Generation zu gelangen.

Die Hamilton-Ungleichung kann man hier noch anführen. Sie ist allerdings nicht generell anwendbar, daher gehe ich nicht weiter darauf ein.

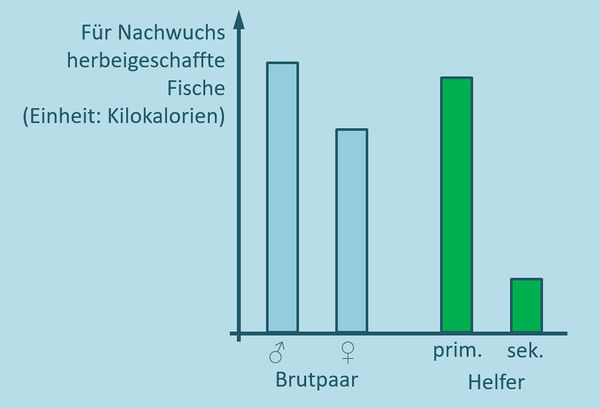

Soweit so gut. Über die indirekte Fitness kann man also die Verhaltensweise von Helfern erklären. Leider funktioniert das nur bei primären Helfern. Das sind genau die, die eben verwandt mit dem brütenden Paar sind. Bei Graufischern (Bild) tauchen allerdings sekundäre Helfer auf, diese sind nicht mit dem brütenden Paar verwandt.

- Beschreiben Sie dazu die folgende Grafik (keine Erklärung)!

Beschreibung der Grafiken: Die Grafik zeigt die für Jungtiere herbeigeschaffte Menge Futter (in Kilokalorien) von den Eltern und primären bzw. sekundären Helfern.

Beschreibung des Verlaufs: Die Eltern schaffen sehr viel Nahrung herbei (das Weibchen etwas weniger, weil es auch noch brütet), primäre Helfer fast so viel wie der eigene Vater, sekundäre Helfer tragen nur geringfügig zur Ernährung der Jungtiere bei.

Salopp könnte man auch sagen: Sekundäre Helfer reißen sich jetzt nicht gerade ein Bein aus...

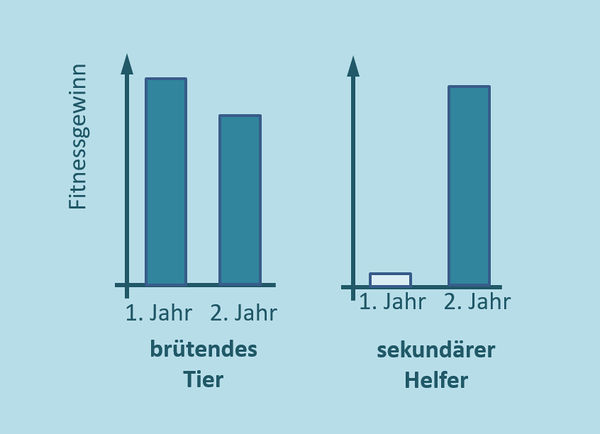

- Beschreiben Sie (diesmal nur sehr kurz) die folgenden Grafiken, die ebenfalls anhand von Graufischer-Daten gewonnen wurden (keine Erklärung)!

Auch sekundäre Helfer haben im 2. Jahr einen Fitnessgewinn.

Lesen Sie im Buch S. 121 die ersten vier Absätze (Nicht zu lesen "Eusozialität")

- Hier wird das "Helfen" von nicht-verwandten Tieren mit reziprokem Altruismus erklärt. Füllen Sie diesen Fachbegriff etwas mit Leben!

Reziproker Altruismus könnte stark vereinfacht mit: "Hilfst Du mir, helf ich Dir!" veranschaulicht werden. Die Vampirfledermäuse im Text helfen anderen häufiger, wenn ihnen von den zu helfenden bereits einmal geholfen wurde. Tatsächlich zeigen auch psychologische Studien beim Menschen einen ähnlichen Effekt: Berufsgruppen, die anderen helfen (Feuerwehrmänner, Krankenschwester etc.) genießen in der Regel einen sehr guten Ruf. Allerdings kann man beim Menschen hohes Ansehen nicht zwangsläufig mit höherem Fortpflanzungserfolg gleichsetzen.

Optional (= freiwillig)

- Schaut ein Video (2:43) über den Florida Buschhäher: Hier klicken

Arbeitsauftrag vom 17.03.

Zunächst ein Überblick über das letzte Kapitel „Sozialverhalten“.

Das letzte im Biologie-Lehrplan der 12. Jahrgangsstufe vorgesehene Kapitel betrachtet Verhaltensweisen, die in sozialen Gruppen eine Rolle spielen.

- Dazu ist es zunächst wichtig verschiedene Formen des Zusammenlebens zu unterscheiden. (Buch, S. 117)

- Gruppen, die sich bilden, können unterschiedlich groß sein. Woran liegt das? Welche Faktoren beeinflussen die Größe einer Gruppe? (Buch, S. 116 – 119)

- Um das Funktionieren einer Gruppe zu gewährleisten, müssen sich die Mitglieder verständigen können: Es ist eine Kommunikation nötig. (Grundlagen: Buch, S. 124; Vertiefung: S. 125 – 127)

- Wo mehrere Individuen zusammenkommen gibt es auch Streit. Welche Formen aggressiven Verhaltens unterscheidet man und wie kann Aggression vermieden werden? (Buch S. 128 – 131, 136 – 139)

- Es gibt Tiere, die ihr Leben lang sehr isoliert leben und kaum Kontakt zu Artgenossen haben. Spätestens wenn sie sich fortpflanzen wollen, brauchen sie aber einen Partner. Welche Strategien gibt es, einen zu finden? (Buch S. 140 – 143, 146 -149)

- Einige Verhaltensstrategien in Gruppen scheinen auf den ersten Blick altruistisch. Das bedeutet, das handelnde Tier hat eher einen Nachteil, während ein anderes Tier davon profitiert. Das würde aber dem Evolutionsgedanken widersprechen – stark vereinfacht: Wenn ein Tier eine Verhaltensweise zeigt, muss es dafür Energie aufwenden. Tiere, die diese Verhaltensweise nicht zeigen, verbrauchen weniger. Es sollte sich das Tier stärker vermehren können, das weniger Energie verbraucht. Die anderen sollten nach und nach aussterben. Wie kann es dann sein, dass sich trotzdem scheinbar altruistische Verhaltensweisen entwickelt haben und bestehen bleiben. (Buch, S. 120 – 123)

Arbeitsaufträge vom 17.03., zu bearbeiten bis 20.03.

- Lest den grauen Kasten auf S. 117 (Formen sozialer Verbände) und verinnerlicht die Begriffe!

- Schließt das Buch!

- Ordnet den folgenden Verbänden den richtigen Fachbegriff zu!

- 1. Kattas (Lemur catta) leben in Gruppen zu ca. 13 – 15 Tieren. Die Gruppen werden von einem zentralen Weibchen angeführt, dass z.B. die Bewegungsrichtung der Gruppe bestimmt. Aufgrund einer ausgebildeten Rangordnung ist klar festgelegt, in welcher Reihenfolge die Tiere dem anführenden Weibchen folgen dürfen.

- 2. Auf dem Blütenstand einer Schafgarbe befinden sich verschiedene Käfer, zwei Fliegen und ein Schmetterling um den Nektar der Pflanze zu trinken.

- Macht eine Pause – holt euch einen Kaffee (o.ä.)!

- Betrachtet zunächst nur die Abb. 1. Auf der S. 124, lest nicht den Text!

- Versucht folgende Aufgabe zu lösen: Ein frisch geschlüpftes, einsames Küken piept laut und wedelt aufgeregt mit den Flügeln. Die Henne, die das Ei gelegt hat, aus dem das Küken geschlüpft ist, kommt herbei gerannt. Spielt man die Rufe des Kükens von einem Tonband ab, kommt die Henne ebenfalls herbeigerannt. Stülpt man über das Küken eine Glasglocke, so dass die Henne das Küken zwar sehen kann, die Rufe jedoch nicht hört, interessiert sich die Henne nicht für das Küken. Interpretieren Sie dieses Verhalten aus kommunikationstheoretischer Sicht!

- Lest nun die Seiten 124 – 125 ohne den blauen Kasten (Ritualisierung).

- Schließt das Buch!

- Legt eine Tabelle an, die ihr mit folgenden Aspekten füllt: Welche Arten von Signalen gibt? Was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Signalarten? Nenne ein konkretes Beispiel für jede Signalart!

Lösungsvorschläge

Für die Arbeitsaufträge vom 17.03.

- Kattas bilden individualisierte, geschlossene Verbände. (Warum? Individualisiert bedeutet, die Tiere kennen sich untereinander persönlich. Das ist hier zwingend erforderlich, sonst könnten die Tiere die Rangordnung nicht einhalten.

- Die verschiedenen Tiere auf einer Blüte bezeichnet man als Aggregation. Es gibt keine Bindung oder Beziehung zwischen den Tieren. Sie befinden sich nur aufgrund eines äußeren Umweltfaktors (dem Nektar) zusammen an diesem Ort.

- Das Küken ist der Sender. Die Information könnte mit "ich bin allein, hilflos und brauche Schutz" beschrieben werden. Diese Information wird codiert und in Form von Lauten und auch durch das Wedeln mit den Flügel geäußert. Das sind Signale (akustische und optische). Der Empfänger ist die Henne, die diese Signale wieder in die ursprüngliche Information decodiert. Die Henne kann offensichtlich nur akustische Signale decodieren. Dies zeigt der Versuch mit dem Tonband. Die optischen Signale können von der Henne nicht verarbeitet werden (das zeigt der Versuch mit der Glasglocke).

- Eine Übersicht über die verschiedenen Signalarten mit Beispielen und deren Vor- bzw. Nachteile findet ihr im Skript.

Hefteinträge

1. Evolution

1.1 Ein kurzer historischer Abriss zur Entwicklung des Evolutionsgedankens

1.2 Artbegriffe und Ordnung als pdf-Datei

1.3 Belege, die die Evolutionstheorie stützen

- 1.3.1 Belege für die Aussage: Zwischen Arten bestehen abgestufte Ähnlichkeiten

1.4 Darwins Evolutionstheorie +

1.5 Lamarcks Evolutionstheorie als pdf-Datei

1.6 Artbildung durch Isolation als pdf-Datei

- 1.6.1 Gendrift als pdf-Datei

- 1.6.2 Adaptive Radiation als pdf-Datei

- 1.6.3 Massenaussterben in der Erdgeschichte +

- 1.6.4 Koevolution als pdf-Datei

1.7 Chemische Evolution als pdf-Datei

1.8 Früheste biologische Evolution als pdf-Datei

1.9 Evolution des Menschen

- 1.9.1 Lebende Verwandte des Menschen als pdf-Datei

- 1.9.2 Fossile Vorfahren des Menschen +

- 1.9.3 Evolutionstheorien zur Menschwerdung als pdf-Datei

Achtung! Ab sofort wird ein Kapitel besprochen, welches früher im Lehrplan der 11. Jahrgangsstufe verankert war. Daher muss für die nächsten Stunden das Buch Natura 11 zur Nachbereitung der Stunden herangezogen werden! Oder das Geheft Nautilus Biologie. Neuronale Informationsverarbeitung"

2. Anatomische und physiologische Grundlagen des Verhaltens

- 2.1 Vom Neuron zum Nervensystem

- 2.1.1 Der Bau eines idealisierten Neurons +

- 2.1.2 Das Reiz-Reaktions-Schema +

- 2.1.3 Evolutive Trends als pdf-Datei

- 2.2 Bioelektrische Grundlagen der Informationsverarbeitung

- 2.2.1 Das Ruhepotential als pdf-Datei

- 2.2.2 Das Aktionspotential als pdf-Datei

- 2.2.3 Die Erregungsweiterleitung als pdf-Datei

- 2.2.4 Die Verschlüsselung von Information in Aktionspotentialen als pdf-Datei Neue Version hochgeladen am 07.12.19

- 2.2.5 Die Erregungsübertragung an Synapsen +

- 2.2.6 Die Verrechnung von Synapsensignalen als pdf-Datei Neue Version hochgeladen am 13.12.19

- 2.2.7 Synapsengifte - Kein Hefteintrag zum Download - nur AB als pdf-Datei

- 2.2.8 Wirkung von Drogen am Bsp. der Opiate Kein Hefteintrag, nur verkürzte Variante der Powerpointpräsentation als pdf-Datei

Achtung! Ab sofort wieder das Buch "Nautilus 12" verwenden!

3. Verhalten von Tier und Mensch

- 3.1 Die Frage nach dem Warum +

- 3.2 Einteilung von Verhalten +

- 3.3 Verhalten mit hohem Anteil an angeborenen Mechanismen

- 3.3.1 Der unbedingte Reflex als pdf-Datei

- zu 3.3.1: ausgefülltes AB vom monosynaptischen Reflexbogen als pdf-Datei

- 3.3.4 Instinkthandlungen

- Teil 1: Ablauf und Bedingungen als pdf-Datei

- Teil 2: Attrappenversuche als pdf-Datei

- Achtung! Das Schulbuch liegt hier falsch: Die Versuche von Eypasch und Zippelius widerlegen NICHT das Schlüsselreiz-Konzept von Tinbergens Versuchen!!! DEFINITIV NICHT!!!

- Teil 3: Angeboren oder erlernt? als pdf-Datei

- 3.3.5 Angeborene Verhaltensweisen beim Menschen als pdf-Datei

3.4 Verhalten mit einem hohen Anteil an erworbenen/erlernten Mechanismen +

- 3.4.1 Instinkt-Dressur-Verschränkung +

- 3.4.2 Prägung: Eine einfache Form des Lernen als pdf-Datei Neue Version hochgeladen am 02.03.20

- 3.4.3 Die klassische Konditionierung als pdf-Datei

- 3.4.4 Die operante/instrumentelle Konditionierung als pdf-Datei

Neu, 17.03.: Buch S. 116 - 131, 136 - 143. Bitte haltet euch an die Arbeitsaufträge und lernt nicht alles auf einmal. Das würde euch überfordern!

4. Sozialverhalten

4.1 Kommunikation +

4.2 Kosten und Nutzen des Zusammenlebens als pdf-Datei

4.3 Aggressionsverhalten +

4.4 Aggressionskontrolle +

4.5 Sexualverhalten als pdf-Datei

Aufgaben zu den elektrischen Vorgängen an Neuronen

- Bevor diese Aufgaben bearbeitet werden können, sollte das Zustandekommen des Ruhepotential verstanden worden sein (Kap. 2.2.1, Geheft: S. 10 - 12)

- Beliebte Aufgaben: Man ändert etwas an den Konzentrationsverhältnissen im Inneren des Neurons oder im Außenmedium. Zum Beispiel: Zugabe von Kaliumsulfat (besteht aus K+- und SO42--Ionen) ins Außenmedium. Zur Bearbeitung geht man wie folgt vor:

- Man prüft, ob die beteiligten Ionen überhaupt das Ruhepotential beeinflussen können. Dazu müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: 1. Es muss ein Konzentrationsunterschied vorliegen und 2. Die Membran muss für die Ionen permeabel (durchlässig sein). Prüfen Sie das!

- für K+-Ionen gilt: Es existierte vorher schon ein Konzentrationsunterschied: die Konzentration ist innen hoch, außen niedrig: cinnen(K+) zu caußen(K+) entspricht 150:5. Durch Zugabe von Kaliumsulfat außen, wird dieser Unterschied geringer (oder dreht sich sogar um), z.B.: cinnen(K+) zu caußen(K+) entspricht 150:100.

- Für SO42--Ionen gilt: Diese Ionen spielen bei der Betrachtung des Ruhepotentials nur eine untergeordnete Rolle und kommen nur in kleinen Mengen vor. Gibt man Kaliumsulfat außen hinzu, erhöht man die Konzentration außen, ein Gradient entsteht also. Die Biomembran ist für Sulfat-Ionen jedoch nicht durchlässig. Damit spielen diese Ionen für die weiteren Überlegungen keine Rolle.

- Beliebter Fehler: Schüler argumentieren oft: "Na, wenn man außen Kaliumionen dazu gibt, die sind ja positiv geladen, dann wirds außen positiver".

- Aus mehreren Gründen ist das falsch. Hauptgrund: Man gibt ja nie Kaliumionen alleine ins Medium. Es gibt keine Substanz, die nur aus positiv oder negativ geladenen Ionen besteht. Salze sind insgesamt immer neutral. Sie enthalten genau gleich viele positive und negative Ladungen. Durch die Zugabe des Salzes kann man direkt also keine Ladung verändern.

- Als nächstes überlegt man sich die Auswirkungen auf die Hauptursache des Ruhepotenials: Den normalerweise erfolgenden Ausstrom von K+-Ionen. Was ändert sich durch die Manipulation (Zugabe von Kaliumsulfat außen) an diesem Ausstrom-Verhalten?

- Normalerweise strömen K+-Ionen aufgrund des Konzentrationsgefälles aus der Zelle. Wenn außen die Konzentration jedoch stark erhöht wurde, wird der Ausstrom gebremst. Eventuell könnte es sogar zu einem Einstrom kommen, wenn außen so viele K+-Ionen zugegeben wurden, dass die Konzentration außen höher ist als innen.

- Zuletzt entscheidet man, welche Konsequenzen das veränderte Ein- bzw. Ausstromverhalten der K+-Ionen auf die Ladungsverhältnisse hat.

- Normalerweise sorgt jedes ausströmende K+-Ion aufgrund seiner Ladung dafür, dass die Innenseite negativ gegenüber der Außenseite wird (ausgehen vom hypothetischen Ausgangszustand, bei sowohl innen als auch außen jeweils gleich viele positive und negative Ladungen vorhanden sind: Ein nach außen wanderndes K+-Ion "nimmt eine positive Ladung mit nach draußen, daher bleiben innen mehr negative übrig"). Wenn außen die Konzentration der K+-Ionen jedoch stark erhöht wurde, wird der Ausstrom gebremst. (Eventuell könnte es sogar zu einem Einstrom kommen, wenn außen so viele K+-Ionen zugegeben wurden, dass die Konzentration außen höher ist als innen.)

- Es wandern weniger K+-Ionen nach außen, die Innenseite lädt sich dadurch weniger negativ gegenüber der Außenseite auf, das Ruhepotential erreicht nicht die "normale" Stärke. Es wird vom Betrag her geringer, also zum Beispiel ändert es sich von -70mV (innen negativ gegenüber außen) auf -50mV.

- Weiteres Beispiel: Wie ändert sich das Ruhepotential, wenn man Kaliumphosphat (besteht aus K+-Ionen und PO43--Ionen) mittels einer feinen Kanüle ins Innere des Neurons einbringt?

- PO43--Ionen: irrelevant, da Membran nicht permeabel für Phosphat.

- K+-Ionen: Konzentrationsgefälle vorhanden, wird durch Manipulation noch verstärkt, z.B. von cinnen(K+) zu caußen(K+) entspricht 150:5 nach cinnen(K+) zu caußen(K+) entspricht 750:5.

- Das Bestreben für K+-Ionen auszuströmen wird dadurch verstärkt. Es strömen mehr K+-Ionen nach draußen als vorher. Es werden mehr positive Ladungen nach draußen transportiert als vorher, das Ruhepotential fällt stärker aus als normal: Es wird vom Betrag her größer, also zum Beispiel ändert es sich von -70mV (innen negativ gegenüber außen) auf -90mV.

Lernstoff für die Klausur am 20.03.20

Neben den Hefteinträgen (Kap. 3 - 4.2) eignen sich folgende Seiten im Buch (Natura 12) zur Vorbereitung auf die Schulaufgabe:

- Angeboren oder erlernt (S. 98-99)

- Reflexe (S. 100-101)

- Instinkthandlungen (S. 102-103)

- Konzepte der klassischen Ethologie (S. 104)

- Instinktlehre in die Kritik geraten (S. 105 - bitte dringend die Hinweise im Skript zu diesem Kapitel beachten!)

- Schlüsselreize beim Menschen, Schlüsselreize in Gesellschaft und Medien (S. 152 - 153)

- Prägung; Prägungsähnliche Vorgänge beim Menschen (S. 106-107)

- Lernen (S. 109)

- Klassische Konditionierung (S. 110)

- Operante Konditionierung (S. 111)

Kolloquium: Themenbereiche der einzelnen Semester

Semester 11/1

|

Semester 11/2

(12)*: Aufgrund einer Lehrplanumstellung findet man diese Kapitel im Buch der 12. Klasse |

Semester 12/1

(11)*: Aufgrund einer Lehrplanumstellung findet man diese Kapitel im Buch der 11. Klasse

|

Semester 12/2

|